Mis à jour le 27/11/2024

Ces équipements collectifs doivent participer à la modernisation et à la structuration de la filière pêche dans l’île.

Enfin ce document répond à une demande clairement identifiée dans le Plan Opérationnel pour la période 2007 -2013 afin de présenter un Schéma régional d’équipements des ports de pêche.

Enfin ce document répond à une demande clairement identifiée dans le Plan Opérationnel pour la période 2007 -2013 afin de présenter un Schéma régional d’équipements des ports de pêche.

Etat des lieux

I. 1. La pêche maritime en Corse

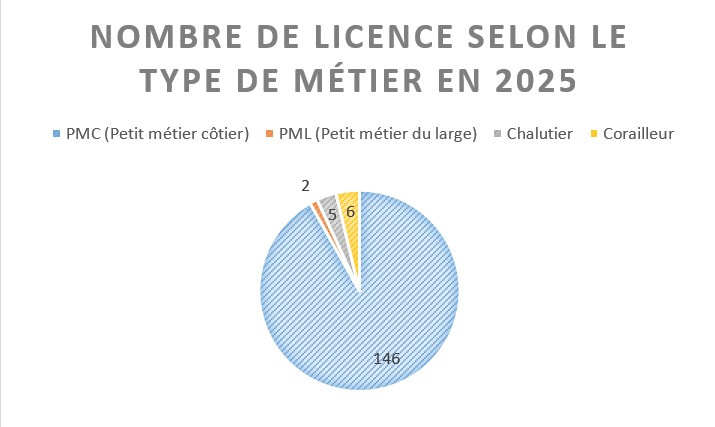

La pêche corse est composée d’une flottille artisanale de 153 unités réparties sur 4 activités.

- les Petits métiers côtiers, principalement des pointus de 6 à 10 mètres (les plus nombreux soit 146 licences),

- les Petits métiers du large (palangriers, fileyeurs, etc. soit 2 licences),

- les chalutiers (5 licences de chalut de fonds), principalement sur la côte orientale,

- les corailleurs, qui représentent 6 armements.

Cette activité est pratiquée sur tout le littoral insulaire, soit une bande côtière longue de près de 1 043 kilomètres. Les territoires de pêche sont répartis en 4 circonscriptions de pêche appelées Prud’homies (Ajaccio, Bonifacio, Bastia-Cap Corse et Balagne). Ces prud’homies sont inégalement fréquentées, la Prud’homie d’Ajaccio regroupant à elle seule près de 50 % des effectifs.

L’action de pêche s’effectue sur une zone côtière comprise entre 0 et 3 milles nautiques, la « pression » de pêche sur une profondeur allant de 0 à 200 mètres.

Les engins de pêche utilisés (filets trémails, filets maillants à poissons ou palangres) fournissent une production très diversifiée d’environ 1 200 tonnes par an, toutes espèces confondues (poissons nobles, poissons de roches, langoustes rouges et autres crustacés, petits et grands pélagiques, céphalopodes, oursins, etc.).

Les campagnes de pêche sont journalières, voire à la demi-journée. L’ensemble de la production est vendu dans l’Ile.

Les entreprises sont toutes de très petites entreprises (TPE), essentiellement des entreprises en nom propre avec un seul salarié, au maximum deux. L’effectif global est d’environ 300 emplois directs, soit 209 patrons et une petite centaine de marins. Le chiffre d’affaires estimé de la filière est de 17 M €. La moyenne d’âge est relativement élevée (45 ans) et quelques jeunes se tournent vers le métier.

La pêche corse est composée d’une flottille artisanale de 153 unités réparties sur 4 activités.

- les Petits métiers côtiers, principalement des pointus de 6 à 10 mètres (les plus nombreux soit 146 licences),

- les Petits métiers du large (palangriers, fileyeurs, etc. soit 2 licences),

- les chalutiers (5 licences de chalut de fonds), principalement sur la côte orientale,

- les corailleurs, qui représentent 6 armements.

Cette activité est pratiquée sur tout le littoral insulaire, soit une bande côtière longue de près de 1 043 kilomètres. Les territoires de pêche sont répartis en 4 circonscriptions de pêche appelées Prud’homies (Ajaccio, Bonifacio, Bastia-Cap Corse et Balagne). Ces prud’homies sont inégalement fréquentées, la Prud’homie d’Ajaccio regroupant à elle seule près de 50 % des effectifs.

L’action de pêche s’effectue sur une zone côtière comprise entre 0 et 3 milles nautiques, la « pression » de pêche sur une profondeur allant de 0 à 200 mètres.

Les engins de pêche utilisés (filets trémails, filets maillants à poissons ou palangres) fournissent une production très diversifiée d’environ 1 200 tonnes par an, toutes espèces confondues (poissons nobles, poissons de roches, langoustes rouges et autres crustacés, petits et grands pélagiques, céphalopodes, oursins, etc.).

Les campagnes de pêche sont journalières, voire à la demi-journée. L’ensemble de la production est vendu dans l’Ile.

Les entreprises sont toutes de très petites entreprises (TPE), essentiellement des entreprises en nom propre avec un seul salarié, au maximum deux. L’effectif global est d’environ 300 emplois directs, soit 209 patrons et une petite centaine de marins. Le chiffre d’affaires estimé de la filière est de 17 M €. La moyenne d’âge est relativement élevée (45 ans) et quelques jeunes se tournent vers le métier.

Commercialisation

I. 2. L’organisation commerciale de la pêche

La pêche corse présente traditionnellement une organisation de la chaîne de production et de commercialisation très courte. La production est donc issue de sorties à la journée, voire la demi journée. Il n’y a pas de point de débarquement réglementairement identifié (excepté pour le débarquement du Thon rouge). Ainsi, les 24 ports insulaires peuvent être considérés comme des lieux de débarquement. A cela s’ajoutent certains abris.

Du point de vue de la structuration commerciale du territoire, les produits, une fois pêchés, sont conservés au frais à bord et généralement mis en vente directe en produits très frais auprès des particuliers à l’arrivée du bateau à quai, ou dans les poissonneries à proximité du port de débarquement, ou à destination des restaurateurs de l’île.

Dès lors, d’autres opérateurs économiques tels que les agents de criée, les transporteurs, les mareyeurs, les organisations de producteurs, n’interviennent pas dans le circuit de commercialisation, et encore moins dans les phases amont de la production (les équipements d’entretien, de transport et de conservation de la production ne sont donc pas fournis par ces opérateurs absents de l’île).

Ainsi, le pêcheur assure personnellement l’acheminement de sa production vers son lieu de vente, avec toutes les phases intermédiaires de traitement, de stockage, de conditionnement, de transport. Il est donc important que les pêcheurs de l’île puissent bénéficier d’équipements qui facilitent le travail sur les ports et garantissent le maintien d’une bonne qualité de stockage, de conservation et de transport de leurs produits.

La pêche corse présente traditionnellement une organisation de la chaîne de production et de commercialisation très courte. La production est donc issue de sorties à la journée, voire la demi journée. Il n’y a pas de point de débarquement réglementairement identifié (excepté pour le débarquement du Thon rouge). Ainsi, les 24 ports insulaires peuvent être considérés comme des lieux de débarquement. A cela s’ajoutent certains abris.

Du point de vue de la structuration commerciale du territoire, les produits, une fois pêchés, sont conservés au frais à bord et généralement mis en vente directe en produits très frais auprès des particuliers à l’arrivée du bateau à quai, ou dans les poissonneries à proximité du port de débarquement, ou à destination des restaurateurs de l’île.

Dès lors, d’autres opérateurs économiques tels que les agents de criée, les transporteurs, les mareyeurs, les organisations de producteurs, n’interviennent pas dans le circuit de commercialisation, et encore moins dans les phases amont de la production (les équipements d’entretien, de transport et de conservation de la production ne sont donc pas fournis par ces opérateurs absents de l’île).

Ainsi, le pêcheur assure personnellement l’acheminement de sa production vers son lieu de vente, avec toutes les phases intermédiaires de traitement, de stockage, de conditionnement, de transport. Il est donc important que les pêcheurs de l’île puissent bénéficier d’équipements qui facilitent le travail sur les ports et garantissent le maintien d’une bonne qualité de stockage, de conservation et de transport de leurs produits.

Equipements

I. 3. Les équipements réalisés :

Durant les 10 dernières années, différents programmes d’investissement dans des ports de pêche ou ports mixtes ont été menés et financés au titre du DOCUP et du Contrat de Plan Etat –Région. Ils ont été réalisés à l’initiative des organisations socioprofessionnelles, mais également à celle de certains maitres d’ouvrages publics qui ont en charge la gestion des ports.

On retiendra principalement 10 ports, dont majoritairement des ports de Haute-Corse, qui ont été particulièrement captifs. Il s’agit des ports suivants :

- Ile Rousse : réalisation de 10 box de rangement, d’une chambre froide, d’une machine à glace, d’un engin de levage, d’une aire de carénage, d’une station d’avitaillement en carburant.

- Bastia : installation d’une station d’avitaillement en carburant détaxé, mise en place d’un chariot élévateur à bateau.

- Saint-Florent : construction d’un hangar professionnel dans la zone artisanale portuaire avec box de rangement, viviers, machine à glace et chambre froide.

- Centuri : réalisation de box de rangement ainsi que d’un étal de vente.

- Macinaggio : réalisation d’un étal de vente.

- Erbalunga : construction de box de rangement.

- Taverna-Campoloro : construction de box pêcheurs, de station d’avitaillement en carburant détaxé, machine à glace.

- Porto-Vecchio : installation de 2 machines à glace, d’une chambre froide, d’un poste à carburant détaxé.

- Sari-Solenzara : création d’un poste à carburant, aménagement des surfaces portuaires avec eau et électricité, box pêcheurs dans la capitainerie, barrières de balisage.

- Ajaccio : réhabilitation d’une halle de vente de première commercialisation avec espace de transformation et de stockage des produits, installation d’une machine à glace, construction d’un chariot élévateur à bateau.

Durant les 10 dernières années, différents programmes d’investissement dans des ports de pêche ou ports mixtes ont été menés et financés au titre du DOCUP et du Contrat de Plan Etat –Région. Ils ont été réalisés à l’initiative des organisations socioprofessionnelles, mais également à celle de certains maitres d’ouvrages publics qui ont en charge la gestion des ports.

On retiendra principalement 10 ports, dont majoritairement des ports de Haute-Corse, qui ont été particulièrement captifs. Il s’agit des ports suivants :

- Ile Rousse : réalisation de 10 box de rangement, d’une chambre froide, d’une machine à glace, d’un engin de levage, d’une aire de carénage, d’une station d’avitaillement en carburant.

- Bastia : installation d’une station d’avitaillement en carburant détaxé, mise en place d’un chariot élévateur à bateau.

- Saint-Florent : construction d’un hangar professionnel dans la zone artisanale portuaire avec box de rangement, viviers, machine à glace et chambre froide.

- Centuri : réalisation de box de rangement ainsi que d’un étal de vente.

- Macinaggio : réalisation d’un étal de vente.

- Erbalunga : construction de box de rangement.

- Taverna-Campoloro : construction de box pêcheurs, de station d’avitaillement en carburant détaxé, machine à glace.

- Porto-Vecchio : installation de 2 machines à glace, d’une chambre froide, d’un poste à carburant détaxé.

- Sari-Solenzara : création d’un poste à carburant, aménagement des surfaces portuaires avec eau et électricité, box pêcheurs dans la capitainerie, barrières de balisage.

- Ajaccio : réhabilitation d’une halle de vente de première commercialisation avec espace de transformation et de stockage des produits, installation d’une machine à glace, construction d’un chariot élévateur à bateau.

Les besoins

II. 1. Les investissements

Considérant l’éparpillement des zones de débarquement et la répartition des pêcheurs sur le littoral corse, considérant également le manque d’équipements collectifs pour le stockage du matériel de pêche et l’entretien des navires dans de nombreux ports, considérant enfin l’absence de regroupement des vendeurs et acheteurs des produits de la mer sur des places appropriées, il convient fortement de poursuivre la politique d’équipement des ports de pêche, qui sont tous très éloignés les uns des autres, en privilégiant en priorité les ports peu ou pas dotés et qui peuvent afficher une activité de pêche significative, dans le contexte régional.

D’une manière générale, les équipements types dont la profession a besoin sont les suivants:

- Machines à glace,

- Chambres froide,

- Box de rangement pour le matériel de pêche,

- Etals de vente,

- Stations d’avitaillement en carburant détaxé,

- Eclairages, eau et signalisation des quais,

- Traitements des surfaces des quais antidérapantes,

- Traitement et stockages des fluides et eaux sales (antifooling, huiles, graisses)

- Aires de carénage,

- Grues de levage.

Ces besoins en équipements doivent être appréhendés en fonction du niveau d’équipements existants dans les ports, et des potentialités liées à la configuration de l’espace portuaire considéré.

La liste des ports énoncés ci-après n’est pas exhaustive. Cette liste est en capacité d’évoluer selon les projets d’aménagements portuaires susceptibles d’être portés par les gestionnaires publics de ports de pêche ou de ports mixtes tels que les communes, les départements ou les Chambres de commerce.

Ces maîtres d’ouvrages seront d’autant plus sensibilisés à ces projets que ces derniers sont éligibles au titre du FEP (Fonds Européen pour la Pêche) à hauteur de 90% du montant total hors taxes de la dépense (45% Union Européenne, 22,50 % Etat et 22,50 % CTC -Office de l’Environnement).

Considérant l’éparpillement des zones de débarquement et la répartition des pêcheurs sur le littoral corse, considérant également le manque d’équipements collectifs pour le stockage du matériel de pêche et l’entretien des navires dans de nombreux ports, considérant enfin l’absence de regroupement des vendeurs et acheteurs des produits de la mer sur des places appropriées, il convient fortement de poursuivre la politique d’équipement des ports de pêche, qui sont tous très éloignés les uns des autres, en privilégiant en priorité les ports peu ou pas dotés et qui peuvent afficher une activité de pêche significative, dans le contexte régional.

D’une manière générale, les équipements types dont la profession a besoin sont les suivants:

- Machines à glace,

- Chambres froide,

- Box de rangement pour le matériel de pêche,

- Etals de vente,

- Stations d’avitaillement en carburant détaxé,

- Eclairages, eau et signalisation des quais,

- Traitements des surfaces des quais antidérapantes,

- Traitement et stockages des fluides et eaux sales (antifooling, huiles, graisses)

- Aires de carénage,

- Grues de levage.

Ces besoins en équipements doivent être appréhendés en fonction du niveau d’équipements existants dans les ports, et des potentialités liées à la configuration de l’espace portuaire considéré.

La liste des ports énoncés ci-après n’est pas exhaustive. Cette liste est en capacité d’évoluer selon les projets d’aménagements portuaires susceptibles d’être portés par les gestionnaires publics de ports de pêche ou de ports mixtes tels que les communes, les départements ou les Chambres de commerce.

Ces maîtres d’ouvrages seront d’autant plus sensibilisés à ces projets que ces derniers sont éligibles au titre du FEP (Fonds Européen pour la Pêche) à hauteur de 90% du montant total hors taxes de la dépense (45% Union Européenne, 22,50 % Etat et 22,50 % CTC -Office de l’Environnement).